人事制度の改定・見直し

以下の問題解決に効果的です。

- 自社を取り巻く経営環境は大きく変わっているのに、人事制度は旧態依然のまま改定されていない

- 等級ごとの役割や職務要件が明確化されていないため、資格等級と業務遂行能力の不一致が見られる

- 評価基準が明確でないため年功的な評価になっている

- 成果に見合った報酬制度になっていない。また、成果の定義がないため評価も属人的になっている

- 制度が複雑になりすぎてしまい、統一的な運用ができない

皆さまの会社では、上記のような問題が起きていないでしょうか?

もし一つでも「そうかも…」という点があれば、人事制度の改定や見直しをお薦めします。

私たちは、長年に渡ってさまざまな会社の人事制度の改定に携わった経験を活かし、御社にとって必要な人材の確保・育成に向けて人事システムを機能させるためのサポートが可能です。

「どこから手を付けていいか分からない」という方、まずは簡易診断を受けてみませんか?

30問の簡単なwebアンケートです。★

この簡易診断は、「目的・ビジョン」「能力評価・等級制度」「業績評価・目標管理」「配置・異動」「賃金」「制度運用」の観点から、多角的に御社の問題点をあぶり出します。

※簡易診断の結果サンプルはこちら

「人事制度、ちょっと見直しが必要だ」という方、

あるいは「うちの会社の人事制度運用、マズいかも…」という方も、

簡易診断「人事制度運用状況チェック」などをはじめ、人事制度運用に関する詳細は下記よりお気軽にお問い合わせください

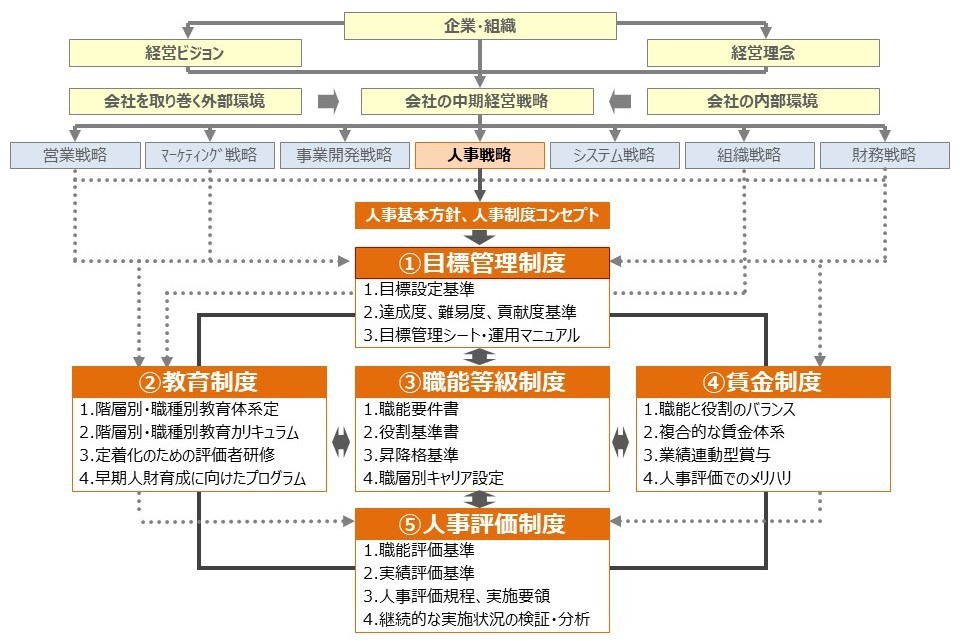

経営戦略と連動した人事制度構築の全体像

人事制度の改定・見直しにおいては、個別の制度を少し修正するくらいでは抜本的な解決になりません。

下記の全体像が示す通り、会社を取り巻く外部環境・内部環境の変化に照らし合わせ、まず会社の経営戦略を明確にすることが求められます。

その上で、経営戦略に基づく人事戦略をしっかりと打ち出すことが必要です。

さらに、図のように人事戦略に基づいた人事基本方針と人事制度コンセプトをしっかりと定めた上で、各種人事制度をしっかりと整合させて包括的に構築していくことが重要です。

常に全体を見て、戦略との整合、制度間の整合を図ることが求められます。

以下、リンクから各提案書をご覧いただけます。

「研修のページ」のリンクは、サイト内の関連するコンサルティング・研修の案内をご覧になれます。

———————————————————————–

⓪「人事基本方針、人事制度コンセプト」策定・強化のための実態把握・現状分析

※「組織における従業員エンゲージメント」に特化した組織診断・分析はこちら

④賃金制度

⑤人事評価制度(関連する研修のページへ)

———————————————————————–

人事制度改定のポイント

- 役割意識の向上

各自の役割意識を明確にし、経験や年功ではなく仕事の「成果」に着目した制度とする。 - 人財育成の視点

「考える人財」「創造する人財」「行動する人財」を育成することを重要視し、自分自身の成長を確認できる制度づくりを目指す。 - チャレンジできる仕組み

チャレンジをし貢献をしている社員を適切に処遇する仕組みをつくる。仕事、能力、成果、処遇を一致させる仕組みづくりを心がける。 - チームワーク形成を重視

チームワークをこれまで以上に発揮できるような制度にする。自己中心的に成果を追い求める姿勢は評価しない。 - 運用重視の現実的な制度設計

社員が主体的に運用できるようシンプルでわかりやすい制度にする。

人事制度改定コンサルティングステップ

| STEP1:現状実態把握 | |

|---|---|

| 内容 | 企業の現状を把握するために、各種資料分析及び幹部・関係者ヒアリングを行います。現行の人事制度実態を把握し、時代環境と経営目的から照らし合わせ、今後見直しする制度自体がどうあるべきかを模索し、課題を取りまとめ次ステップに向けての報告資料を作成いたします。 |

- 事務局事前打合せ

事務局(人事部門)メンバー及びニッコン担当コンサルタントによる事前打ち合わせ

①今後のスケジュール

②プロジェクトメンバーの調整など

- 資料調査・分析

①ビジョン・経営計画、組織図

②人事関係資料(規程)分析

評価・資格・就業規則、業務分掌・権限等人事関係諸規程、人事評価表等、その他関係資料

- インタビュー調査

経営計画、人事制度の課題、今回の人事制度改定に関する要望等について、トップ層・関係者とのインタビューによる実態把握

- 報告会の実施

資料調査・分析、インタビュー調査等の結果を受けて、人事制度の改革の方向性についての報告会の実施

![]()

| STEP2:改定基本コンセプトの設計 | |

|---|---|

| 内容 | 改定に向けた制度改革の基本コンセプトの設計、導入目的の明確化を図ります。最終的には企業のトップ層及び関係者とのインタビュー・協議等により決定していきます。 |

- 激変する経営環境下にあって、従業員の意識改革に向け、年功主義人事制度から脱却し、成果主義・能力主義の人事制度への転換を図る。

- 従業員が自分の将来の姿を描け、仕事に対して動機づけが働き、目標達成に挑戦意欲が湧く人事システムとしての構築を行う。

- 優れた人材の育成・開発及び人材の戦力化を目的とし、これが機能する人事制度の仕組み・諸基準として構築する。

- 運用がしやすく、単純明快な人事制度としての仕組みづくりを行う。

![]()

| STEP3:資格等級制度の再設計 | |

|---|---|

| 内容 | 人事制度再構築の方向性を受けて、企業の人事制度の核としての役割を果たしうるように、また従業員が自分の将来の姿を描けるような明快な人事制度の枠組みを設計していきます。 |

- 改革コンセプトの確認

前ステップにおいて検討した制度改革のための基本方針・コンセプトを再確認し、プロジェクトメンバー間のコンセンサスの形成、確認を実施します。

- 等級制度の枠組設計

①等級数の検討、統合、設定、②昇格要件・基準のアウトライン等を協議し、人事制度のフレームワークの概要を検討します。等級数が多すぎると、年功的な運用に流される可能性があるため、優秀な人材が報われるよう、適切な等級数に統合、設定を行います。

- 職務調査・分析の実施

部門別に職種を取り出し、基本的任務や遂行業務及びその内容、知識、スキルに関する調査を実施し、職掌別・資格等級別の要件基準を設計・確立するための情報の収集及び分析を実施していきます。

- 等級制度の設計

①職掌別・資格等級別等級基準の設計、②コース別人事の検討、③昇格・降格基準の検討などを実施し、資格等級制度の具体的内容について設計します。

- 等級規程等の作成

人事制度のしくみを解説するための資料として、他の制度との関連等につき整理します。規程又は運用基準書などとしてまとめ上げます。

![]()

| STEP4:人事評価制度の再設計 | |

|---|---|

| 内容 | 人事考課対象区分・考課項目ごとに具体的な能力考課基準を設計し、対象期間にわたって被考課者の仕事面への能力の発揮度を客観的事実としての考課情報として収集し、この情報を考課基準と対比し、分析的に評価を実施するための仕組みを構築します。 |

- 能力考課基準の設計

職務調査・分析を通じて収集された情報をもとに上記調査に基づき、職掌別・資格等級別の能力考課基準を設計していきます。より業務実態にマッチングした評価基準づくりを行うために、企業とのプロジェクトチームを設立し、落とし込みを行います。

- 人事考課表の作成

人事考課に対する考え方、人事考課対象区分、設定した考課項目、実施・運営上の事情等について十分に検討・考慮し、企業としての人事考課表のフォームを設計いたします。

- ガイドブックの作成

人事考課制度(能力評価)のしくみを解説するための資料として、他の制度との関連もあわせてき整理します。規程又はガイドブックなどとしてまとめ上げます。

- 人事考課者研修

人事考課制度の運用面において鍵を握るのは人事考課を実施する考課者(特に1次考課者)の制度理解と人事考課に関するスキルアップです。部下の納得性をより高めるために人事考課者研修を実施いたします。

![]()

| STEP5:目標管理制度の見直し | |

|---|---|

| 内容 | 組織目標・方針と連動させた業績考課項目・基準を設定し、従業員の目標達成活動の取り組みと達成度について評価し、その結果を人事考課に結びつけるための仕組みを構築します。当該制度は人事制度の中では業績評価として機能します。 |

- 基本システム設計

基本システムの設計(目標設定から評価までのフロー、各部門間の役割等)、重要事項の定義づけ(成果・目標など)等について協議し、企業としての目標管理制度のフレームワークを検討します。

- フォーマット設計

目標管理制度を実際に運用していく上で使用する帳票類(目標実行計画書、目標実行報告書など)の設計をいたします。

- 人事評価への結びつけ

業績評価基準の検討、評価点算出の方法の検討、難易度評価尺度の検討などを実施、人事評価との結び付けをおこないます。

- ガイドブックの作成

目標管理制度(業績評価)のしくみを解説するための資料として、他の制度との関連もあわせてき整理します。規程又はガイドブックなどとしてまとめ上げます。主たる内容は目標設定面接(期初)、中間面接(期中)、評価面接(期末)の進め方のポイントについてです。

- 目標マネジメント研修

目標管理制度の運用面において鍵を握るのは、人事考課と同様に目標を設定し、達成度を評価する考課者(特に1次考課者)の制度理解と目標設定に関するスキルアップです。

期間

STEP1からSTEP5まで 約6~8ヵ月

※人事制度の改訂に関するご提案に際しては当社の営業担当者がお伺いし、お客様のご要望、現状の制度、改定の方向性などを確認した後、オリジナルの提案をさせていただきます。